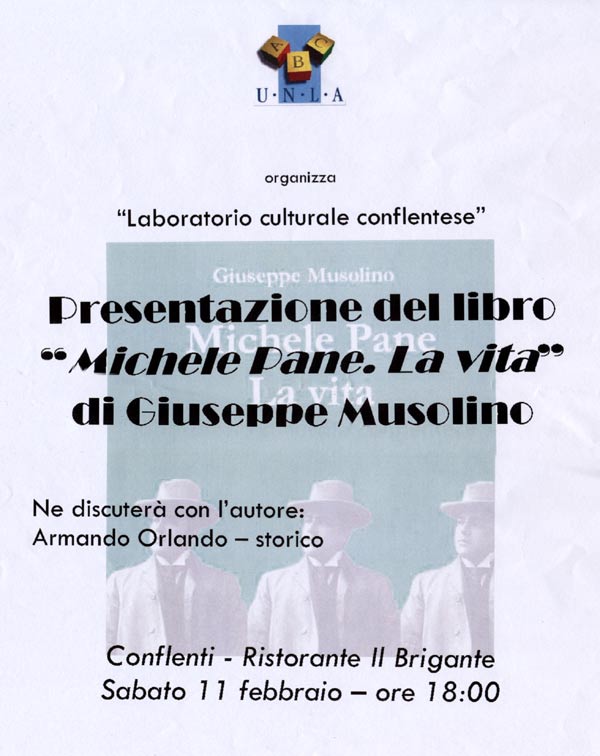

Presentazione del libro a Conflenti

Scritto on 9 Feb, 2012 in News, Eventi e manifestazioni | 0 commenti

Si svolgerà il prossimo 11 febbraio 2012 alle ore 18 presso il Ristorante Il Brigante, ubicato nel centro storico di Conflenti (pr. Catanzaro) la presentazione del libro Michele Pane. La vita di Giuseppe Musolino.

La manifestazione è stata organizzata da Mariano Marotta insieme all’UNLA di Conflenti e si inserisce nel quadro di una serie di eventi che il “Laboratorio culturale conflentese” ha attivato per promuovere la cultura nel territorio.

A discutere con l’autore del libro sarà Armando Orlando, scrittore di San Mango d’Aquino [questo è il link al suo sito personale] , autore di numerosi articoli e saggi soprattutto, ma non solo, sulla storia e le tradizioni calabresi. L’evento conflentese sarà un’occasione non solo per parlare del poeta Michele Pane nella patria del suo grande amico Vittorio Butera, ma anche del tema dell’emigrazione al quale tutta la storia di Michele Pane è collegata.

Tora

Scritto on 5 Feb, 2012 in Tora | 1 commento

Tora è una delle più belle, conosciute e apprezzate poesie di Michele Pane. La bellezza è data dalla delicatezza dei sentimenti e dalle parole scelte per esprimerli. La descrizione della figura di Tora poi è una delle più riuscite del poeta.

Tora è una vecchietta che abitava nei pressi della casa dei Pane ed è certamente una persona realmente esistita che probabilmente aiutava la famiglia del poeta nei lavori di casa, se non anche in quelli dell’orto. Non è necessariamente stata una loro persona di servizio, come si potrebbe dedurre dal fatto che portava qualche fascina di legna quando andava nella casa, perché nei rapporti che si instaurano tra le persone di un piccolo centro, non ci sono soltanto quelli legati ai “contratti” economici di subordinazione ma, per fortuna, anche quelli “sociali” e affettivi. Tora quindi poteva avere mille altre ragioni per essere affezionata alla famiglia Pane e recarvisi quotidianamente per visitarla e condividere il freddo e i problemi o un po’ di calore generato dalla fascina di frasche che essa stessa portava. E poi l’uovo, il regalo che saltuariamente le sue galline le concedevano e che lei portava in una casa che le uova avrebbe potuto procurarsele altrimenti, allevando le proprie galline, ma che lei portava in segno di amicizia. E allora perchè pensare, come quasi tutti hanno fatto, che Tora fosse una specie di domestica – niente di strano, in ogni caso – e non semplicemente una persona legata da affetto e amicizia a Serafina e ai suoi figli. Una persona che, forse perché senza famiglia, aveva desiderio di stare insieme agli altri, a persone con le quali condividere quel poco che aveva. E sicuramente la generosità non sarà stata solo in una direzione, forse anche lei avrà ricevuto qualcosa di cui aveva bisogno, prima di tutto l’affetto e, poi, una poesia che l’ha resa immortale! Questo tipo di rapporto, incomprensibile a qualcuno, era invece piuttosto diffuso un tempo, e si è mantenuto in molti casi ancora oggi: persone che si legano a famiglie con le quali instaurano un rapporto di amicizia, di vicinato, di frequentazione disinteressata. Ecco, forse questo potrebbe essere essere il quadro più corretto in cui collocare la figura di Tora.

La poesia fu pubblicata in Italia per la prima volta nella raccolta Accuordi. Stroffe ‘ncalavrise stampata a Napoli presso l’editore Casella nel 1911. Non è detto che sia stata quella la prima pubblicazione della poesia, poiché Michele Pane aveva pubblicato già qualcosa su La Follia di New York e altri giornali americani. Non avendo la possibilità di verificarlo (e come si potrebbe?) mi limito a segnalarla come ipotesi, che però non modifica il fatto che sia il 1911 l’anno in cui si considera come pubblicata la poesia Tora .

La poesia è dedicata « Alla mia dolce mamma ed alle care mie sorelle lontane »

| TORA. | TORA. |

| Quandu lu viernu cc’era la vuòra fridda, o jazzava, chilla bon’anima cara de Tora pped’ogni jurnu ne visitava. Venìadi priestu la vecchiarella E certe vote me dicìa: Caru, |

Quando d’inverno c’era la bora fredda, o nevicava, quella buon’anima cara di Tora ogni giorno ci visitava. Veniva presto la vecchiarella E qualche volta mi diceva: Caro, |

Su queste prime strofe si sofferma particolarmente Luigi Costanzo, l’amico prete e uomo di cultura di Michele Pane, nella sua Della poesia di Michele Pane del 1953, pubblicata come omaggio all’amico appena scomparso. Per lui Tora «è poesia foggiata con autentica purezza greca. Il cuore della buona vecchietta che, d’inverno, sfidando la tramontana o la neve, veniva portando ” na sarcinella”, una manata di rametti secchi, “ppe’ ni ‘nde fare nue ‘na vampata” e portava anche le uova fresche che presentava con amabile garbo, scusandosi della loro pochezza e imprecando alle “gallinelle” che col freddo isteriliscono, non poteva essere meglio dipinto: cuore “tennaru – cumu ‘nu friscu gigliu d’aprile”».

Bellissime le parole scelte per descrivere l’arrivo in casa di Tora e le cose che portava in dono: le poche uova che le sue galline ancora le donavano e un po’ di legna per scaldarsi Ma è un riscaldamento temporaneo, una “vampata”, quella sola che è in grado di offrire una “sarcinella”, un piccolo fascio di rametti secchi, rimediati chissà come. Forse rametti secchi staccati da un basso albero o raccolti per terra, staccati dal vento gelido dai rami più alti, oppure qualche vecchio tralcio di vite, conservato dall’anno precedente, in grado solo di offrire un effimero riscaldamento; insomma un fuoco di paglia!

E poi le uova, anzi “ovicelle” che don Luigino dice giustamente essere termine intraducibile: e come tradurlo? gli ovetti ? No!, oggi significherebbe un’altra cosa! E’ un diminutivo giustificato dall’interlocutore che è un bambino (è a lui che Tora dona le uova) e dall’affezione e la cura con cui sono portati per il loro intrinseco valore nutritivo e simbolico. E poi ci sono quelle povere galline, morte di freddo, anch’esse, e senza cibo. E sì perché le galline, un tempo, non venivano certo tenute dentro un pollaio recintato e nutrite con cereali! Per loro, neanche gli avanzi di cucina, semplicemente perché non c’erano avanzi di cucina e poi il maiale vi avrebbe avuto la precedenza: no, le galline dovevano uscire dal loro ammasunaru e andarsene in giro a procurarsi il loro cibo. Tutte le cartoline e fotografie scattate nei paesi e anche nei centri più grossi come Nicastro, almeno nelle vie più popolari, fino a dopo gli anni sessanta, vedono sempre presente qualche gallina che liberamente razzola per le strade alla ricerca di qualcosa da mangiare. E per distinguere le proprie da quelle dei vicini, le donne usavano legare un nastro di stoffa colorata ad un’ala come contrassegno ben visibile ed evitare contese di proprietà con le vicine. Con l’arrivo dell’inverno la disponibilità di cibo diminuisce drasticamente; non c’è più erba o altro da rimediare per le strade e comunque la neve toglieva ogni speranza. Per questo motivo d’inverno le galline sospendono la deposizione delle uova, non isteriliscono definitivamente, ma “scacanu”, diventano improduttive temporaneamente e reversibilmente. “Scacare” significa proprio fare cilecca, sbagliare colpo – anche nel gioco – ed è per questo che l’ultimo nato di una nidiata (di pulcini, di uccelli o anche di cagnolini), viene detto ” scacaturu “, destinato a soccombere sopraffatto dalla vigoria dei fratelli che sistematicamente e inesorabilmente si accaparrano le risorse alimentari disponibili.

L’imprecazione ” le vijad’ecate “, che don Luigi traduce con “siano maledette”, è un’espressione non così malevola come la traduzione letterale sembrerebbe suggerire. La parola ecate trae origine dall’identico nome Ecate, dea della morte o, meglio, la dea che è capace di mettere in comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti. Il significato, quindi, di ” le vijad’ecate ” può essere correttamente inteso come “vadano all’inferno”.

Luigi Costanzo così introduce il commento ai successivi versi: «Vien, dopo, il ritratto fisico col ricordo della sfiorita bellezza; ora, eccola, curva, disseccata, rugosa: tuttavia piena di nativa dolcezza»:

| Tora passava forsi ccu’ll’anni la novantina, ma nun sapíadi cchi ssû malanni, mai avía provatu ‘na medicina. ‘Icica fòdi de ‘sti cuntuorni Er’arriddutta ‘na croccarella |

Tora passava forse con gli anni la novantina, ma non sapeva cosa sono i malanni, mai aveva preso una medicina. Si dice che fu di questi dintorni Era ridotta curva |

Tora era vecchia, sì!, rugosa, anche!, ma che splendida figura: «quando parlava, che incanto! Loquacità festosa, cordiale, illuminata da viso materno. Soavità sorridente e vezzosa anche nei frequenti diminutivi intraducibili: “sarcinella” “ovicelle” “gallinelle” “friddiciellu” “parachiellu” “missicella” “vecchiarella”. […] Questa celebrazione, semplice ed alta, spira tale senso di simpatia e di rimpianto che ci appare come una luminosa figurazione simbolica della sempreviva e patriarcale virtù del popolo più umile e più sano».

| ‘Mperò tenìadi illa lu core sempre gentile; ‘nu core tènnaru tenìadi ancore cumu ‘nu friscu gigliu d’aprile. Pàrca la sientu mo’: – Bontrovàti! Nue rispundíamu: Bonavenuta! |

E tuttavia lei aveva il cuore sempre gentile; un cuore tenero aveva ancora come un fresco giglio d’aprile. Mi par di sentirla ora: -Bentrovati! Noi rispondevamo: Benvenuta! |

Arriva Tora che forse non si vede in quella casa da molto tempo, accolta dalle parole che, allora come ora, ne sottolineano l’assenza ingigantita dal rimpianto di non aver goduto della sua presenza: ” te si perduta?”, “ti eri smarrita?” E subito si accende il fuoco, per festeggiare, dal momento che prima era spento, per la tristezza che aleggiava nella casa e per la cronica mancanza di combustibile, avendo riservato la poca legna all’indispensabile cottura del cibo e non a riscaldare i corpi dell’infreddolita famiglia, come sarebbe stato necessario. Se non si comprende questa atavica mancanza di calore, questa fame mai saziata del calore che ristora nelle tremende giornate invernali, non si comprende il significato che ha assunto col tempo l’immagine della famiglia riunita intorno al focolare al quale Michele Pane ha dedicato molti versi.

Acceso dunque il fuoco, l’atmosfera si scioglie, si comincia a parlare in un clima più allegro:

| E llà, sedut’allu vancariellu d’ ‘u focularu, pue me dicìadi: – Figliuma biellu, ti cce fai prievite? fígliuma caru,fattícce prievite, cà tu cce mieri Puru me dici ‘na missicella – Quandu te minti la suppellizza |

E là, seduta sul panchettino del focolare, poi mi diceva: – Figlio mio bello, ci diventi prete? figlio mio caro, fattici prete, che ben ci figuri Pure mi potrai dire una messa – Quando indosserai la tonaca |

Tora vede già Michele Pane vestito con la tonaca del prete, o almeno è questo che gli augura e si augura. Immaginare un futuro da prete per un giovane era un buon augurio e un complimento. Si sarebbe trattato di avere un prestigio personale, una posizione di riguardo e anche, diciamolo pure, una posizione economica sicura. Nella famiglia di Michele Pane c’erano stati già due zii paterni preti, Michele e Antonio, che Tora, data la sua età, aveva sicuramente conosciuto. Non sarebbe stato poi molto inverosimile anche per il giovane Michele abbracciare la stessa carriera, e Tora quindi lanciava un auspicio che in altre condizioni avrebbe avuto ottime probabilità di verificarsi. In più Tora invita Michele a non dare troppo ascolto agli altri giovani perditempo (cani livrieri , cioè come i cani levrieri, che corrono velocemente ma non sono utili all’uomo perchè non lavorano come invece fanno i cani da pastore, da guardia o da caccia), i giovani con cui Michele passava le sue giornate nel paese.

Ma il giovane Michele vuole cambiare argomento: non gradisce il discorso sul suo futuro da prete e nemmeno quello sulla morte di Tora:

| No, parra d’àutru, oi Tora mia, a mie perduna; lassa li prieviti alla sacristia, ‘mpàrame, ‘mpàrame tu ‘na canzuna; Cà pue la cantu io a ‘na quatrara E ‘un de parrare, nun de parrare Io le dicíadi, ed illa ‘ntantu |

No, parla d’altro, o Tora mia, perdonami; lascia i preti nella sacrestia, insegnami, insegnami tu una canzone; Che poi la canterò io a una ragazza E non parlare, non ne parlare Io le dicevo, e lei intanto |

Tora raccontava favole, rumanze, racconti di fatti, personaggi e luoghi intrisi di miti e leggende universali: tesori, fate… :

| E me cuntavadi tante passate de li briganti: – A Riventinu cce sû le fate… – diciadi sempre – ‘nd’anu brillanti!- Ed appoggianduse pue la cunocchia e gira sempre dintra li faghi, ca s’unu ‘a jocca, o lu pulicinu, ……………………………………………. |

E mi raccontava tante avventure dei briganti: – Sul Reventino ci son le fate… – diceva sempre – ne hanno brillanti!- Ed appoggiando poi la conocchia e si aggira sempre in mezzo ai faggi, che se qualcuno la chioccia, o il pulcino, ……………………………………………. |

Si interrompe qui, con una linea tratteggiata, il dolce ricordo di Tora viva, della bellezza della sua persona e della materna tenerezza con cui parlava con il Michele Pane ragazzo. Se si fosse trattato di un film e non di una poesia avremmo visto inquadrato il Michele Pane adulto svegliarsi improvvisamente e tristemente dal torpore trasognato in cui l’aveva immerso il ricordo dei tempi andati. Bei tempi per la presenza di Tora, per la sua giovinezza e, naturalmente, per la sua mamma:

| O Tora, o Tora, requimmetèrna mo’ chi sì morta! pperchì nun tuorni cchiù quandu ‘mberna? ti l’hai scordata la nostra porta? Pperchì nun vieni allu focularu E Mamma, Mamma mia bella, dice Ma tu nun sienti cchiù, cara Tora, |

O Tora, o Tora, requiem aeternam ora che sei morta! perché non torni più quando è inverno? ti sei scordata della nostra porta? Perché non vieni al focolare E Mamma, Mamma mia bella, dice Ma tu non senti più, cara Tora, |

Tora non c’è più. E’ inutile ogni sua invocazione fatta durante la recita del Rosario guidata dalla madre Serafina e in tutti i momenti in cui ce n’era l’occasione. Tora ora riposa, per sempre, nel camposanto.

Nella penultima strofa, quando parla della mamma, alla fine del primo verso c’è una nota: « Ahimè, non più! » che si riferisce al fatto che al momento della pubblicazione (1911) la mamma non era più in vita, essendo morta nel 1907.

La nota può aiutare a datare la composizione della poesia ai primi anni del 1900; forse si potrebbe azzardarne la datazione posteriormente al 1905-6 perché Tora non fu inclusa in Viole e ortiche del 1906 che pure contiene un assortimento di tante poesie ove avrebbe potuto trovare posto una composizione così bella.

In seguito Tora fu inclusa nelle raccolte Musa Silvestre del 1930 e del 1967, senza la dedica e la nota e con solo qualche vocale modificata.

Targa con la poesia Tora affissa su quella che fu la sua casa, a cura del Parco Letterario-Storico-Paesaggistico di Adami

COPYRIGHT © 2012 Giuseppe Musolino

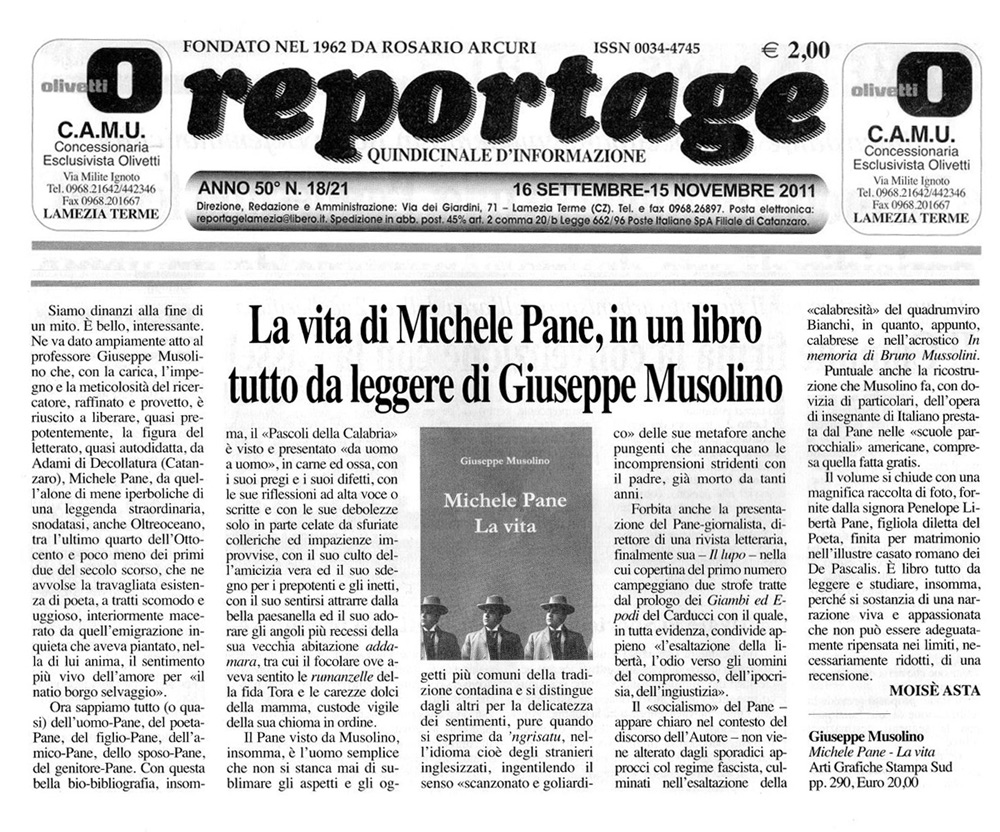

Leggi tuttoRecensione di Moisè Asta

Scritto on 22 Gen, 2012 in Recensioni | 0 commenti

E’ stata pubblicata sul quindicinale Reportage che si pubblica a Lamezia Terme (CZ) nel numero 18/21 di novembre 2011 la recensione scritta da Moisè Asta, giornalista e scrittore calabrese (questo è il link al suo sito) che ringrazio per il suo giudizio, il giudizio di un vero esperto!

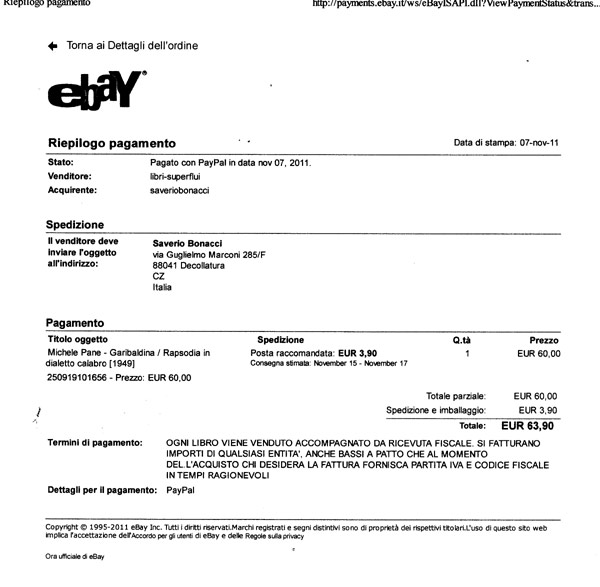

Leggi tuttoL’incredibile storia di una copia di “Garibaldina”

Scritto on 16 Gen, 2012 in News | 0 commenti

A volte le cose più incredibili accadono veramente! Una di queste è il percorso durato più di sessant’anni compiuto da una copia della Garibaldina di Michele Pane (vedi l’articolo in “Opere pubblicate”) da Chicago in Adami, poi forse a Firenze, in Emilia Romagna e infine in Adami. Finalmente è tornata “a casa”!

Di cosa si sta parlando? Procediamo con ordine.

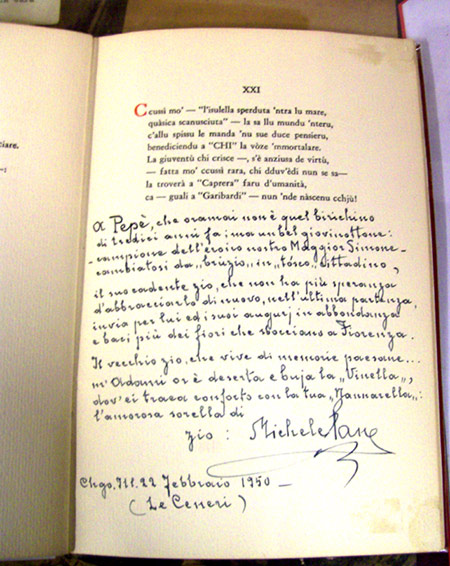

Nel 1949, uscita finalmente dalle rotative della casa editrice ILEB di New york, vede la luce l’opera Garibaldina di Michele Pane il quale, naturalmente, appena avutane qualche copia (la cosa fu alquanto travagliata, come si racconta in Michele Pane. La vita), le inviò ad amici e parenti in Italia. Una di queste copie, la n. 726, fu spedita a Giuseppe Adamo, Pepè, figlio di Simone a sua volta figlio di Marianna Pane, sorella del poeta. Pepè qindi era nipote di Michele il quale lo aveva conosciuto e anche frequentato durante la sua lunga permanenza in Adami nel 1938 e 1939.

Simone Adamo nel frattempo si era trasferito con tutta la famiglia a Firenze, e questo spiega il “tòsco cittadino” usato da Michele Pane nella dedica. Non sarà superfluo qui ricordare che in dialetto decollaturese tòsco significa anche “bello” ed è per il doppio significato che viene usato in questi versi.

La copia di Garibaldina, quindi, prende la via della Toscana al seguito della famiglia. Negli anni successivi, alla morte di Simone, Giuseppe Pepè Adamo si trasferisce a sua volta e si perdono le tracce del famoso libretto, forse smarrito durante qualche trasloco. Nessuno lo cerca più.

Passano gli anni, anzi passano molti anni. Nel 2009, in Adami, si costituisce il Parco Letterario-Storico-Paesaggistico con l’intento di valorizzare e salvaguardare il grande patrimonio naturalistico e culturale del territorio. Sotto la guida del Presidente arch. Luigi Adamo i soci raccolgono materiale e testimonianze, svolgono attività varie finchè sorge l’esigenza di disporre di una sede fissa che possa anche svolgere le funzioni di un embrionale museo della memoria. Dopo vari contatti, i discendenti della famiglia Adamo, cioè della sorella di Michele Pane Marianna e il marito Giuseppe Adamo, proprietari della casa che per molti anni ospitò l’uffico postale di Adami (all’epoca il servizio postale veniva concesso in appalto per cui l’aggiudicatario lo trasferiva nella propria abitazione), hanno deciso di concederlo in uso temporaneo al Parco Letterario. La sede viene pulita e sistemata dai volontari dell’associazione e il giorno 18 dicembre 2011 viene inaugurata (vedi articolo dedicato).

Nel frattempo Saverio Bonacci, componente del direttivo del Parco Letterario, collezionista ed esperto frequentatore della rete internet, scopre che nel sito di una libreria online di libri usati è stata posta in vendita una copia della Garbaldina di Michele Pane. Egli ne possiede già una copia per la sua collezione personale ma, pensa, ne potrebbe servire un’altra per ingrossare la collezione di opere di cui il Parco Letterario vuole dotare la propria esposizione. Si affretta quindi a fare un’offerta per l’asta su eBay e si aggiudica l’oggetto. La libreria che lo vende si trova a Ravenna, e nulla lascia intravedere un collegamento con la casa di Decollatura.

Quando Saverio riceve il pacchetto rimane piacevolmente sorpreso dalla presenza della dedica autografa che impreziosisce il volume ma ancora di più rimane sbalordito quando, portata la copia per mostrarla agli altri amici del Parco, non si scopre che il Pepè della dedica era proprio colui che abitava in quella casa che era destinata ad accogliere quella copia di Garibaldina!

Dopo più di sessanta anni la copia ha raggiunto l’indirizzo a cui era stata destinata. Chissà per quali misteriose vie quella copia era andata dispersa, e chissà perché era finita in quel negozio. Che probabilità avrebbe avuto una copia di piccolo libretto in una scatola di un rivenditore di libri usati della provincia di Ravenna di essere visto e riconosciuto da una persona che aveva notizia di Michele Pane? E che probabilità ci sarebbe stata che questa persona, se anche fosse esistita, avrebbe portato il libro nella casa che gli era propria? Nessuna possibilità! Eppure tutto ciò è veramente accaduto. La copia è adesso di proprietà del Parco Letterario-Storico-Paesaggisitico di Adami. Meraviglie di Internet!

Giuseppe Musolino

Leggi tutto